2018年9月までの代表部の活動

2018年9月21日: 着物ドレスショー「Beyond KIMONO –はごろも–」

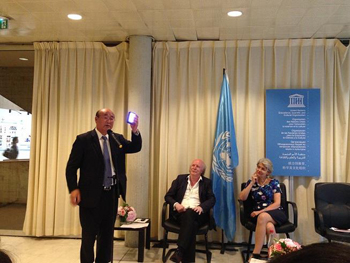

9月21日、特定非営利活動法人美Japonによりユネスコ本部にて着物ドレスショー「Beyond KIMONO –はごろも–」が開催されました。

|

|

|

|

ショー冒頭でスピーチを行う山田大使 |

ショーの様子 |

|

|

2018年9月11日~12日: 国際生命倫理委員会・政府間生命倫理委員会・

第10回科学的知識と技術の倫理に関する世界委員会の合同会合

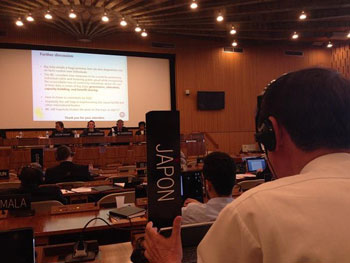

パリのユネスコ本部において、国際生命倫理委員会(IBC)の第25回通常会合、政府間生命倫理委員会(IGBC)及び科学的知識と技術の倫理に関する世界委員会(COMEST)の第10回臨時会合の合同公開会合が開催されました。我が国からは、東京大学医科学研究所の森崎隆幸特任教授(IGBC日本代表)及び京都大学iPS細胞研究所の藤田みさお特定教授(IBC委員)が参加しました。

「AIの倫理」のラウンドテーブルでは、東京大学大学院工学系研究科の堀浩一教授がパネリストを務め、「AIと創造性」についてプレゼンテーションを行うとともに、聴衆からの質問に応答しました。レセプションでは中根外務副大臣から挨拶を行い、「AIの倫理」の検討は重要であり我が国からも引き続き貢献していきたい旨を表明しました。

|

|

|

|

合同会合の様子 |

「AIの倫理」に関するラウンドテーブル |

|

|

レセプションで挨拶する中根外務副大臣 |

|

今回の合同会合やラウンドテーブルの概要については、ユネスコのサイトも御参照下さい。

http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/bioethics/international-bioethics-committee/ibc-sessions/ibc-igbc-comest-sessions-paris-2018/ |

|

2018年9月21日: 着物ドレスショー「Beyond KIMONO –はごろも- 」

本年9月21日、ユネスコ本部(ルーム1)において、着物ドレスショー「Beyond KIMONO –はごろも- 」が開催されます(主催:特定非営利活動法人美japon)。

本イベントでは、能の「羽衣」をイメージした舞台で、アンティーク着物と現代の巧みの技を持つ染色家との出会いから生まれた青の衣による新しい「はごろも」をご覧いただきます。鼓・12弦琴・篠笛の生演奏に加え、能舞・クラシックバレエ・パフォーマーモデル、映像・音楽で、神秘的で壮大な世界観を表現いたします。

|

|

|

記

○日時:9月21日(金)17:30開場/18:30-19:20着物ドレスショー

(参考) |

2018年7月20日: ピアニスト・鈴木隆太郎さんによる公邸コンサートの実施

7月20日,大使公邸において,パリ在住ピアニストの鈴木隆太郎さんによる音楽コンサートが行われました。ユネスコ事務局幹部や各国ユネスコ代表部大使をはじめとしたコンサート参加者はドビュッシー,ショパンを中心とした鈴木さんの素晴らしいピアノ演奏に聴き入りました。

|

|

|

鈴木隆太郎さんウェブサイト: http://ryutarosuzuki.com/ |

2018年7月3日~6日: 第51回政府間海洋学委員会(IOC)執行理事会

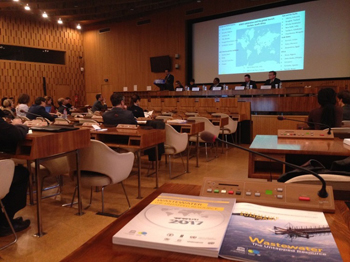

パリのユネスコ本部において政府間海洋科学委員会(IOC)の第51回執行理事会が開催されました。我が国代表団としては、東京大学大気海洋研究所の道田豊副所長及び齊藤宏明教授並びに国立研究開発法人海洋研究開発機構(JAMSTEC)の河野健理事補佐及び安藤健太郎グループリーダー等が議論に参加しました。

|

|

|

|

IOC執行理事会の様子 |

審議に参加している日本代表団 |

今回の執行理事会においては、昨年12月に国連総会で採択された「国連持続可能な発展のための海洋科学の10年(2021-2030)」の策定準備などの議題について活発な議論が行われました。

|

|

|

|

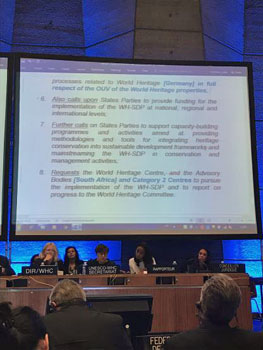

2018年6月24日~7月4日: 第42回世界遺産委員会

(「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の登録)

バーレーンのマナーマにおいて第42回世界遺産委員会が開催されました。

|

|

|

|

世界遺産委員会議場の様子 |

世界遺産委員会議場の様子 |

同案件の審議においては、各委員国より登録を支持する意見が表明され、6月30日(土)11時50分(現地時間)に、同委員会の諮問機関であるICOMOS(国際記念物遺跡会議)からの勧告のとおり、全会一致で世界文化遺産としての登録が決定されました。今回の登録で日本の世界遺産は合計22件となりました。

また、来年の第43回世界遺産委員会は、アゼルバイジャンの首都バクーで開催されることが決まりました。

|

|

|

|

2018年6月11日~15日: 第23回国際水文学計画(IHP)政府間理事会

6月11日~15日、パリのユネスコ本部において国際水文学計画(IHP)の第23回政府間理事会が開催されました。我が国からは京都大学の立川康人教授、国立研究開発法人土木研究所水災害・リスクマネジメント国際センター(ICHARM)の小池俊雄センター長等が議論に参加しました。

|

|

|

|

政府間理事会の開会の様子 |

ICHARMの活動を紹介する小池センター長 |

政府間理事会の会期中には、「第1回水科学・政策インターフェース討論会」が開催され、ガンビア、ガーナ、ギニアビサウ、スーダン、スリランカ及びトーゴの6カ国からは担当の大臣が、イラン、セネガル、トルコ、モロッコ及びジンバブエの5カ国からは担当の副大臣等が出席し、各国の取組を紹介するとともに、意見交換を行いました。 |

|

|

|

水科学・政策インターフェース討論会の様子 |

|

IHPの活動に関しては、ユネスコのサイトも御参照下さい。 |

|

5月24日,スリランカ代表部主催により,ユネスコ本部においてウェーサーカ祭(国連に認定されている仏教の祝祭)が開催され,異なる信仰や文化を超えた平和のための対話をテーマとしたシンポジウム等が行われました。当代表部からも山田大使がユネスコ内の各国代表部の地域グループの一つであるアジア大洋州地域グループを代表してスピーチを行いました。また,シンポジウム後に行われた各国による文化イベントにはソプラノ歌手の中村亜実さん,ピアニストの鈴木隆太郎さんが出演して日本の歌を披露され,聴衆から大きな拍手で迎えられました。

|

|

|

|

スピーチを行う山田大使 |

日本の歌を披露する中村亜実さん(左)・鈴木隆太郎さん(右) |

2018年5月18日: 松浦晃一郎元ユネスコ事務局長の「傘寿の会」に際したレセプション

5月18日,ユネスコ事務局の退職職員組合を中心としたイニシアティブにより,松浦晃一郎元ユネスコ事務局長が80歳を迎えられたことを記念する「傘寿の会」が開催されました。同会にはユネスコ事務局職員や各国代表部職員に加えて,ボコバ前ユネスコ事務局長,バルボーサ元事務次長をはじめとした松浦元事務局長時代のユネスコ幹部など,大勢の参加者がありました。また,日本のユネスコ平和芸術家である節子・クロソフスカ・ド・ローラ伯爵夫人,城之内ミサさん(城之内さんは同日「傘寿の会」を記念するコンサートも主催されました)も参加されました。

|

|

|

|

レセプションの冒頭でスピーチを行う山田大使 |

レセプションでスピーチを行う松浦元事務局長 |

|

|

レセプション会場の様子 |

|

5月18日:ユネスコ平和芸術家・城之内ミサさんのコンサートのお知らせ

5月18日午後6時より,ユネスコ本部のルームIにおいて,ユネスコ平和芸術家である城之内ミサさんによるコンサートが開催されます(入場無料)。このコンサートは18日にユネスコ本部において開催される松浦晃一郎元ユネスコ事務局長の傘寿を記念する式典の機会に行われます。

|

コンサートのプログラムは城之内ミサさんが「世界遺産トーチランコンサート」活動のためにシルクロードをイメージして作曲されたオリジナル曲の数々で構成されています。演奏されるオープニング曲のAsian Wind ~大陸の風は,YouTube https://youtu.be/sPvNsXCWug4でお聴き頂けます。

|

2018年4月20日: 「ナガサキ・ユース代表団」のユネスコ本部訪問

4月20日、ナガサキ・ユース代表団のメンバー6名が、ユネスコ本部教育局の「グローバルシティズンシップと平和教育課」を訪問しました。

|

|

|

|

2018年4月17日: 「伊豆半島」のユネスコ世界ジオパーク認定

4月17日、パリのユネスコ本部で開催されていた第204回ユネスコ執行委員会において、我が国より申請していた「伊豆半島ジオパーク」がユネスコ世界ジオパークとして認定されました。国内では9番目の認定となります。

(日本ジオパーク委員会) 「伊豆半島ジオパーク」の概要

|

4月3日、パリのユネスコ本部で「世界水発展報告書(World Water Development Report)2018」の発表イベントが開催されました。 |

|

|

|

2018年版報告書 |

山田大使によるスピーチ |

なお、報告書の全文は、以下のユネスコのウェブサイトで閲覧可能です。 |

|

2018年3月21~22日: ロレアル女性科学者賞関連イベント

3月21日、パリのオテル・サロモン・ド・ロチルドにおいて、ロレアル社・ロレアル財団とユネスコが共催する「For Women in Science(FWIS)」会議が行われました。同会議では、2018年のロレアル女性科学者賞受賞者及び過去の同賞受賞者から各自の研究内容について簡単な紹介が行われるとともに、2018年のロレアル女性科学者賞国際新人賞(15名)の授賞式が行われました。日本からは物質・材料研究機構の小川由希子研究員が選ばれています。 |

|

|

|

授賞式の様子 |

会場で研究内容を紹介する小川さん |

翌3月22日には、パリのユネスコ本部において、ロレアル女性科学者賞の授賞式が開催されました。5名の受賞者に対してはアズレー事務局長より授賞が行われ、小川研究員を含む15名の国際新人賞受賞者ビデオで紹介されました。 |

|

|

|

アズレー事務局長の挨拶の様子 |

ビデオで紹介される小川さん |

ロレアル女性科学者賞については、ロレアル財団及びユネスコのウェブサイトも御参照下さい。

(ユネスコ)

|

|

2018年3月20日: 津軽三味線奏者・久保田祐司さん,ピアニスト・鈴木隆太郎さんによる公邸コンサートの実施

3月20日,大使公邸において,津軽三味線奏者の久保田祐司さん及びピアニストの鈴木隆太郎さんによる音楽コンサートが実施されました。コンサートには主に各国のユネスコ代表部大使らが出席し,津軽三味線とピアノを組み合わせた両氏の素晴らしいパフォーマンスに聴き入りました。 |

|

|

|

|

|

2018年3月13~15日: 気候変動に関する政府間パネルの開催

3月13~15日、パリのユネスコ本部において、第47回気候変動に関する政府間パネル(IPCC)会合が開催されました。今回はフランスがホスト国であり、ユネスコが協力して開催されました。会合では、アズレー事務局長より、気候変動問題に対するユネスコの取組を紹介する内容のスピーチがありました。

|

|

|

|

IPCC30周年記念イベントの様子 |

会場となったユネスコ本部のルーム1 |

2018年2月12日: オペラ歌手・樋口達哉さんによる公邸コンサート

2月12日、大使公邸において、オペラ歌手の樋口達哉さん(テノール)と鈴木賀子さん(ピアノ伴奏)による声楽コンサートが実施されました。コンサートにはユネスコ事務局幹部や各国のユネスコ代表部大使らが出席し、樋口さんの迫力ある歌声に耳を傾けていました。 |

|

|

|

樋口達哉さん(右)・鈴木賀子さん(左) |

コンサート後、出席者と懇談する樋口達哉さん |

2月8日,ユネスコ本部において山田大使の着任レセプションが開催されました。レセプションには多くのユネスコ職員,各国代表部大使や文化人等が出席し,山田大使の着任を祝いました。

|

|

|

|

スピーチを行う山田大使 |

山田大使のスピーチに耳を傾ける参加者 |

|

|

| 「和の滝」を揮毫する麻生紫翠先生 | 書道を体験する参加者 |

2018年1月23日: ヴァイオリニスト二村英仁さん・チェリスト宇野健太さんによる公邸コンサート

1月23日,大使公邸において,ヴァイオリニストの二村英仁さん(ユネスコ平和芸術家)及びチェリストの宇野健太さんによる音楽コンサートが実施されました。コンサートにはユネスコ事務局幹部及び各国のユネスコ代表部大使らが出席し,両氏の素晴らしい演奏に耳を傾けていました。 |

|

演奏を行う二村さん(左)・宇野さん(右) |

平成30年1月22日、パリのユネスコ本部において、無料で提供されている地球観測衛星の画像を解析・加工し、水質に関する様々なデータを視覚的に提供するポータルサイト「IIWQ World Water Quality Portal」の立ち上げの記念式典及び展示会が開催されました。これは、ユネスコの国際水文学計画(IHP)がドイツのEOMAP社(ドイツ航空宇宙センターからのスピンオフ企業で、衛星画像を分析・加工し様々な情報を提供している事業者)との協働で進めてきた「水質に関する国際イニシアティブ(IIWQ)」によるものです。 |

|

|

|

このイニシアティブには、京都大学の山敷庸亮教授が大きく貢献しており、記念式典において、我が国の貢献とこれからの展望について説明されました。昨年12月23日に打ち上げられた、宇宙航空研究開発機構(JAXA)の気候変動観測衛星「しきさい」(GCOM-C)も本格的に運用が始まるところであり、その貢献が大きく期待されています。 |

|

|

|

ユネスコの取組及びEOMAP社が提供しているポータルサイトについては、以下のリンクを御参照下さい。また、人工衛星の画像を活用した様々な取組については、JAXAのサイトを御参照下さい。

ネスコIIWQ: https://en.unesco.org/waterquality-IIWQ |

|

12月14日、山田大使は、広島大学の越智学長の訪問を受け、同大学がユネスコと締結するインターンシップ・プログラムに関する協定について報告を受けました。この協定は、広島大学の大学院生がユネスコの本部又は関係機関において6か月から1年間にわたる長期インターンシップを行うことを可能にするものです。このようなプログラムを通じて、国際機関で勤務する日本人が増えていくことが期待されます。 |

|

|

|

山田大使と越智学長(大使室) |

越智学長とユネスコ事務局ホン・コン部長との協定締結 |

12月6日、山田大使は、アズレー・ユネスコ事務局長に対して、高等教育の資格の承認に関するアジア太平洋地域規約の加入書を寄託しました。日本はオーストラリア、ニュージーランド、中国に続き4番目の加入国となり、もう1ヵ国が加入すれば同規約は発効することになります。同規約の締結により我が国をはじめとするアジア、太平洋地域における学生の流動性がさらに高まることが期待されます。 |

|

写真 (c) Christelle Alix: 加入書を手交した後の山田大使とアズレー事務局長の記念撮影 |

参照: |

2017年12月6日: 山田大使のアズレー事務局長への常駐代表委任状提出

12月6日,山田大使はアズレー・ユネスコ事務局長に対し,山田大使が我が国政府からユネスコ常駐代表として任命されたことを通知する,河野外務大臣名の委任状(常駐代表委任状)を提出しました。 |

|

|

|

© UNESCO/Christelle ALIX アズレー事務局長に委任状を手交する山田大使 |

© UNESCO/Christelle ALIX 委任状奉呈後,アズレー事務局長と会談する山田大使 |

第21回世界遺産条約締約国総会の開催(2017年11月14日~15日)

パリのユネスコ本部において第21回世界遺産条約締約国総会が開催されました。

ボコバ事務局長の挨拶の後、前回締約国総会の結果報告及び第40回及び第41回の世界遺産委員会の結果報告が行われました。 |

|

|

|

その後、世界遺産委員会の選挙が行われ、新たに、ノルウェー、スペイン、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ハンガリー、ブラジル、グアテマラ、セントクリストファー・ネーヴィス、中国、オーストラリア、キルギスタン、ウガンダ及びバーレーンの12カ国が委員国として選出されました。また、選挙の後は、世界遺産基金の財政状況報告、今後の世界遺産条約の運用に係る意見交換などを行っています。 |

|

|

|

締約国総会の終了後、世界遺産委員会の第12回臨時会合が開催され、新たな議長国としてバーレーンが選出され、次回(第42回)世界遺産委員会は、2018年6月24日(日)~7月4日(水)にバーレーンの首都であるマナーマで開催されることがアナウンスされました。また、委員会においては、パラオから緊急要請に基づき、同国の複合遺産である「ロックアイランド群と南ラグーン」について国際支援を行うことが決定されました。 |

|

締約国総会及び世界遺産委員会の結果等については、ユネスコ世界遺産センターのサイトも御参照下さい。 |

|

第39回ユネスコ総会が10月30日~11月14日まで開催されました。この期間中の11月3日、当代表部主催により総会記念レセプションをユネスコ本部で開催しました。 |

|

佐藤地(さとう くに)ユネスコ大使からのあいさつの後、我が国の総会における代表である林芳正文部科学大臣が歓迎のスピーチを行いました。ユネスコからはエンギダ事務局次長が日本のユネスコにおける様々な取組を賞賛するスピーチを行い、また、レセプションの直前に行われた、持続可能な開発のための教育(ESD)の優れた活動を表彰する「ユネスコ/日本ESD賞」受賞者3名によるスピーチも行われました。 |

|

ユネスコは195か国が加盟していますが、各国代表部大使や、ユネスコの教育・科学・文化を担当する事務局から、多数が出席して大盛況となりました。 |

|

|

|

スピーチを行う林大臣 |

出席者との記念撮影(右から二人目は佐藤地当代表部大使) |

|

|

| 出席者と歓談する林大臣 | |

第39回ユネスコ総会における林文部科学大臣一般政策演説等

(2017年11月3日)

11月3日、林文部科学大臣は2年に1度開催されるユネスコの最高意思決定機関であるユネスコ総会に出席し、日本政府代表として一般政策演説を行いました。 |

|

また、林大臣はアズレー次期事務局長候補(11月10日に事務局長として承認)、ボコバ現事務局長(当時)らと会談し、我が国とユネスコの協力について意見交換を行いました。さらに、持続可能な開発のための教育(ESD)の優れた活動を表彰する「ユネスコ/日本ESD賞」の授賞式に出席するとともに、日本政府代表部主催のレセプションにおいては、受賞者や各国のユネスコ関係者と懇談しました。 特に、アズレー次期ユネスコ事務局長補との会談では、ユネスコの政治化への流れを止めるとともに、ユネスコが本来あるべき姿を取り戻すためのリーダーシップが求められることを伝え、我が国とユネスコが引き続き友好な関係の下で協力を続けていくべきことを確認しました。(林大臣の当日の様子は文部科学省HP「今日の出来事」(http://www.mext.go.jp/b_menu/activity/index.htm)でもご覧頂けます。) |

|

|

|

| (林文部科学大臣による一般政策演説) | オドレー・アズレー氏との会談 |

|

|

| イリーナ・ボコバ氏との会談 | ユネスコ/日本ESD賞 授賞式 |

|

|

| 日本政府代表部主催レセプション | 新たに修繕した日本庭園。左は佐藤当代表部大使 |

| 林文部科学大臣による一般政策演説 (参考訳) / (英語) | |

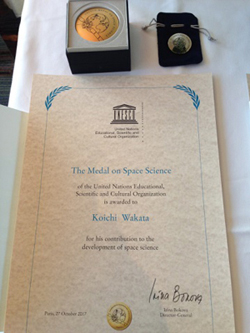

第1回ユネスコ宇宙科学メダルの授与式(2017年10月27日)

平成29年10月27日、パリのユネスコ本部において、第1回ユネスコ宇宙科学メダルの授与式が開催されました。今回の受賞者は、①アルナルド・タマヨ・メンテス宇宙飛行士(キューバ)、②若田光一宇宙飛行士(日本)、③楊利偉宇宙飛行士(中国)及び④ワレンチナ・テレシコワ宇宙飛行士(ロシア)の計4名です。

|

|

キューバのメンテス宇宙飛行士及びロシアのテレシコワ宇宙飛行士は授与式に出席され、ボコバ事務局長からメダルの授与を受けた後、スピーチを行っています。楊宇宙飛行士については、やはり出席がかなわなかったので、中国代表部大使が代理でメダルの授与を受け、スピーチをしました。 |

|

ユネスコ宇宙科学メダルについては、ユネスコのサイトも御参照下さい。 |

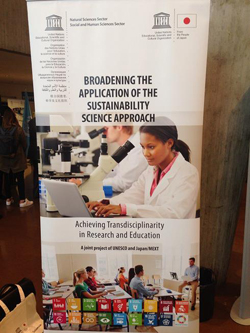

ユネスコ執行委員会におけるサステイナビリティ・サイエンスに係るサイドイベント開催

平成29年10月4日~18日、パリのユネスコ本部において第202回執行委員会が開催されていますが、10月13日昼、文部科学省信託基金で実施している「サステイナビリティ・サイエンス・プロジェクト」の成果発表に関するサイドイベントが開催されました。 |

||

|

|

|

このプロジェクトは、日本政府がユネスコと協働で進めているプロジェクトで、気候変動などのグローバルな課題に対して、科学的なアプローチで対応策を検討するためのガイドラインを作ることを目的としています。

|

||

プロジェクトの内容については、ユネスコのウェブサイトも御参照下さい。 |

||

第24回国際生命倫理委員会(IBC)及び第10回科学的知識と技術の倫理に関する世界委員会(COMEST)

の合同会合の公開会合の開催(2017年9月12~13日)

平成29年9月12日~13日、パリのユネスコ本部において第24回国際生命倫理委員会(IBC)及び第10回科学的知識と技術の倫理に関する世界委員会(COMEST)の合同会合の公開会合が開催されました。我が国からは、京都大学iPS細胞研究所の藤田みさお准教授がオブザーバーとして議論に参加しました。

|

|

|

IBCは生命倫理の諸課題について検討を行っている専門家パネルであり、COMESTは生命倫理以外の科学倫理の課題について検討を行っている専門家パネルです。昨年から、相互の検討を互いに活かすため、合同で委員会を開催しています。今回は、IBCの検討課題として、ビッグデータに関する倫理的問題及び難民に対する生命倫理的観点からの対応を、COMESTの検討課題として、ロボティクスの倫理及び水の倫理について意見交換を行うとともに、それぞれの委員会における次回以降の検討課題について議論を行いました。 |

今回の合同委員会について、ユネスコのサイトも御参照下さい。 |

|

展覧会「日本へのクリエイティブな旅展 2017」(Creative Travel to Japan 2017)

(2017年9月4~8日)

本年9月4~8日、ユネスコ本部において、展覧会「日本へのクリエイティブな旅展 2017」(Creative Travel to Japan 2017)が開催されます(主催:日本へのクリエイティブな旅展実行委員会(会長:松浦晃一郎・前ユネスコ事務局長))。

本イベントでは、「継承から、新たな文化の創造へ」をテーマに、岐阜県、長崎県、奈良県の世界遺産や無形文化遺産のほか、54件の日本遺産、お茶や華道などの伝統文化とともに、アニメなどの現代文化が、パネル展示や映像等を通じて紹介されます。

記

○日時:9月4日(月)~8日(金)10:00~17:00

(参考) |

体育・スポーツ担当大臣国際会議(MINEPSⅥ)の開催(2017年7月)

7月13~15日で、ユネスコが主催する第6回体育・スポーツ担当大臣国際会議(MINEPSⅥ)が、ロシア・カザンで開催され、約120の国から、スポーツ担当大臣や高級実務者など約500名が参加しました。

(ユネスコの関連ページ:http://en.unesco.org/mineps6)

|

|

|

|

松野大臣によるプレゼンテーション |

ロシアのスポーツ・観光大臣とのバイ会談 |

Information and knowledge for all: Towards and Inclusive Innovation(2017年7月3~4日)

ユネスコ本部において、知的資本に関する国際会議「Information and knowledge for all: Towards and Inclusive Innovation」が開催されました。これは、ユネスコ総会の下部機関「万人のための情報計画(IFAP)」とパリ南大学(Université Paris-Sud)の共催によるもので、今回で13回目になります。

また、開催初日となる3日(月)の夕方には、本会議の出席者に加え、ユネスコ事務局、各国代表部関係者などを招待して、当代表部主催のレセプションを行いました。会議の主催者を代表して、ブンフール・パリ南大学教授(Prof. Ahmed Bounfour)、ラドイコフ・ユネスコ事務局CI局課長(Mr. Boyan Radoykov)、ハダドIFAP政府間理事会議長(Ms. Chafica Haddad)からそれぞれスピーチを行いました。最後に、ユネスコ代表部・奈良臨時代理大使より、この会議の成功とさらなる発展を祈念して、乾杯を行いました。

|

|

|

|

奈良臨時代理大使(左) ブンフール教授(真ん中 ラドイコフ課長(右)

|

和食・日本酒を堪能する出席者

|

|

|

会場の様子 |

|

第41回世界遺産委員会の開催(2017年7月2日~12日)

(『神宿る島』宗像・沖ノ島関連遺産群の登録)

ポーランドのクラクフにおいて第41回世界遺産委員会が開催されました。

|

|

|

|

当初、ICOMOSからは、8つの構成資産のうち4つのみを登録すべきと勧告されていましたが、委員会での議論の結果、全ての構成資産が世界遺産リストに登録されることが決定しました。審議結果等については、官邸、外務省及び文化庁のサイトも御参照下さい。 http://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/hodohappyo/2017070901.html

|

|

|

|

今回の世界遺産委員会の概要については、ユネスコ世界遺産センターのサイトも御参照下さい。 |

|

第41回世界遺産委員会の開催)【続報】 : (今回の委員会での主なトピックス)

ポーランドのクラクフにおいて開催された第41回世界遺産委員会での主なトピックスを紹介します。

(1)危機遺産リスト

(2)新規・拡張推薦案件の審査

(3)次回の世界遺産委員会の開催地

|

|

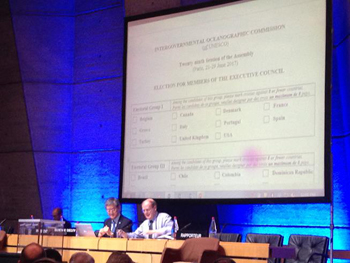

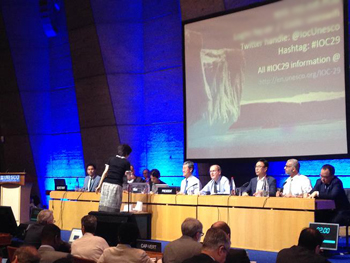

政府間海洋科学委員会(IOC)第29回総会の開催(2017年6月21~29日)

パリのユネスコ本部において政府間海洋科学委員会(IOC)の第29回総会が開催されました。我が国代表団としては、東京大学大気海洋研究所の植松光夫・国際連携研究センター長及び道田豊副所長、国立研究開発法人海洋研究開発機構(JAMSTEC)の河野健理事補佐及び安藤健太郎グループリーダー等が議論に参加しました。

|

|

|

|

IOCは、世界海洋に関する調査、観測、データ交換、途上国支援プログラム等について政府間協力や企画調整を行うための組織として1960年にユネスコに設置された政府間パネルで、その総会は隔年で開催されています。 |

|

|

|

今回のIOC総会の概要については、ユネスコのサイトも御参照下さい。 |

|

日本外国語専門学校学生のユネスコ本部訪問 (2017年7月6日)

7月6日、日本外国語専門学校アジア・ヨーロッパ言語科の学生(12名)が、同校の豊島秀宏・統括ディレクターとともにユネスコ本部を訪問しました。今回の訪問は、フランス語を専攻する学生のパリ研修の一環として行われ、国連の専門機関の一つであるユネスコを実際に訪れ、国際社会に関する見識を深めることを目的としたものです。 一行は、ユネスコ総会の会場となる第一会議場(1350席)、日本政府の寄贈による日本庭園(イサム・ノグチ氏作)、ユネスコ創立30周年を記念して長崎市から寄贈された「天使の頭像(Nagasaki Angel)」などを見学し、参加した学生からは、世界平和の発信地であるユネスコを知る貴重な機会となったとの感想がありました。 |

|

|

|

イカロスの墜落(The Fall of Icarus)」前 パブロ・ピカソ氏作) |

「スパイラル(Spirale)」前 (アレクサンダー・カルダー氏作)

|

6月27日、大使公邸に各国のユネスコ代表部大使等を招待して、日本酒を紹介するセミナーを行いました。本会では、日本から来訪された簗塲ゆかり講師から、日本酒の種類や酒造過程などについて、動画を用いたプレゼンテーション形式で詳しく説明していただきました。続いて、実際に冷酒と熱燗の試飲を行いつつ、各日本酒の特徴について解説いただきました。

|

|

|

|

日本酒セミナー |

参加者と懇談する簗塲講師 |

|

|

日本酒一覧 |

会場の様子

|

|

|

ナノサイエンス・ナノテクノロジーの発展に関するユネスコ・メダルの授与式(2017年6月26日)

平成29年6月26日、パリのユネスコ本部において、ナノサイエンス・ナノテクノロジーの発展に関するユネスコ・メダルの授与式が開催され、我が国からは、豊田合成株式会社がメダルの授与を受けました。ノーベル物理学賞を受賞した名城大学の赤﨑勇教授、名古屋大学の天野浩教授とともに、青色発光ダイオード(LED)の技術開発や実用化・製品化をしてきた実績によるもので、同社から、横井俊広取締役と太田光一特任顧問が授与式に出席されました。

|

|

|

|

|

|

メダルの授与は今回で7回目となりますが、今年から、授与の対象に民間企業が含まれることとなり、その最初の受賞となっています。今回は、我が国のほか、インド、米国、ロシア、オランダ、カンボジアもメダルの授与を受けています。 |

|

|

|

授与式では、ボコバ事務局長からメダル及び賞状の授与が行われ、各受賞者からスピーチが行われました。豊田合成株式会社の太田特任顧問は、青色LEDに黄色い蛍光体の入ったフィルターをかぶせると白色の光になるというデモンストレーションを披露し、出席者の関心を集めていました。 |

|

|

|

授与式については、ユネスコ及び豊田合成株式会社のサイトも御参照下さい。

|

|

国際水文学計画(IHP)ビューロー会合(第55回)の開催 (2017年6月20~22日)

平成29年6月20日~22日、パリのユネスコ本部において第55回国際水文学計画(IHP)ビューロー会合が開催されました。我が国からは、IHPの政府間理事会において副議長を務めている、京都大学の立川康人教授が参加しました。 |

|

IHPは、陸域における水について、洪水対策や資源管理等に係る国際調整を行う場として昭和40年(1965年)にユネスコ総会決議に基づき設置されたもので、我が国は設立当初から積極的に事業に参加をしています。IHPでは、2年に1回政府間理事会が開催され、様々な議論が行われ、今後の事業の方向性などを決定していますが、ビューロー会合は、政府間理事会の議長と副議長が集まり、ユネスコ事務局と打合せを行う会合で、毎年開かれているものです。

|

IHPの政府間理事会及びビューロー会合については、ユネスコのサイトも御参照下さい。 |

第10回政府間生命倫理委員会(IGBC)の開催(2017年6月19~20日)

平成29年6月19日~20日、パリのユネスコ本部において第10回政府間生命倫理委員会(IGBC)が開催されました。我が国からは、東京工科大学の森崎隆幸教授と京都大学iPS細胞研究所の藤田みさお准教授が専門家として議論に参加しました。

|

|

|

|

会場の様子 |

会場の様子 |

IGBCは、1998年に設立された政府間パネルのひとつで、ユネスコにおいて生命倫理の諸課題について検討する専門家パネルである国際生命倫理委員会(IBC)を助言・サポートすることを役割としています。今回は、9月の次回IBC会合において審議予定の2つの報告書案について議論を行うとともに、IBCにおける次の検討課題について意見交換を行いました。 |

|

IGBCについて、ユネスコのサイトも御参照下さい。 |

|

(2017年6月12~15日)第29回「人間と生物圏(MAB)」計画国際調整理事会の開催

(ユネスコ・エコパークに「祖母(そぼ)・傾(かたむき)・大崩(おおくえ)」(大分県・宮崎県)と「みなかみ」(群馬県・新潟県)

の2件が新規登録)

平成29年6月12日~15日、パリのユネスコ本部において第29回「人間と生物圏(MAB)」計画国際調整理事会が開催されました。

|

|

|

|

MAB計画は、1971年から続いているユネスコの代表的な事業のひとつで、生態系の保全と持続可能な利活用の調和を目的に、保護・保全だけでなく自然と人間社会の共生のための取組を促進する事業です。この事業の中では、「①保全機能」、「②経済と社会の発展」、「③学術的支援」の三つの機能をもつ地域を「生物圏保存地域(日本国内では「エコパーク」と呼んでいます。)として登録しています(登録は1976年から行われていますが、②の観点は1995年に追加されました。)。

|

|

|

|

|

|

今回の審査結果の詳細について、ユネスコ及び文部科学省のサイトも御参照下さい。 |

|

https://en.unesco.org/news/23-new-sites-added-unesco-s-world-network-biosphere-reserves |

|

パリのマドレーヌ寺院において、NPO法人 ユネスコパートナーシップ世界遺産トーチランコンサート協会主催により、「世界遺産トーチランコンサート」が開催されました。

|

|

|

|

このコンサートは、ユネスコの平和芸術家でもある作曲家・ピアニスト・指揮者の城之内ミサさんが主席上演者となって、城ノ内さんが「心の平和、畏敬の念」という思いを込めて作曲した作品を、各国の奏者との共演により行っているものです。

|

|

|

|

|

|

コンサートに参加してくれた東邦音楽大学附属中学高等学校合唱団の生徒たちは、翌日、松浦前ユネスコ事務局長の案内により、ユネスコ本部を見学しました。特に、生徒たちはユネスコ本部庁舎の壁面に飾られた「長崎の天使」(※)の頭像に見入っていました(写真下右) |

|

※「長崎の天使」…日本庭園に面したユネスコ本部庁舎の壁面に、天使の頭像が飾られている(大きさは約40㎝)。これは、元々、長崎の浦上天主堂の正面にあったもので、1945年8月9日の長崎への原子爆弾による被害を奇跡的に免れた。1976年、ユネスコの設立30周年を記念して長崎市より寄贈された。 |

|

|

|

世界遺産トーチランコンサートの詳細については、以下のサイトも御参照下さい。 |

|

2017年5月31日~6月1日: サステイナビリティ・サイエンス・シンポジウム(第3回)の開催

パリのユネスコ本部において「サステイナビリティ・サイエンス・シンポジウム(第3回)」が開催されました。我が国からは、竹内和彦・東京大学教授らが参加しました。

|

|

|

このシンポジウムは、日本政府がユネスコと協働で進めているプロジェクトの中で実施されたものです。気候変動などのグローバルな課題に対して、科学的なアプローチで対応策を検討するためのガイドラインを作ることを目的としています。

例えば、気候変動への対応といっても、島嶼国においては海面の上昇が具体的な課題であり、一方で、アフリカ諸国においては干ばつと洪水の被害の甚大化が課題となっています。このように、ひとつのグローバルな課題に対して、それぞれの地域では具体的な課題が異なってくるため、それぞれの国・地域で自らの課題を解決するための対応策を検討することが必要になります。

|

プロジェクトの内容やシンポジウムの概要については、ユネスコのウェブサイトも御参照下さい。 |

|

2017年4月25日: 日本の夕べ」レセプション(第201回ユネスコ執行委員会)

第201回ユネスコ執行委員会(58カ国で構成)が4月19日~5月5日まで開催されました。この期間中の4月25日、当代表部主催により「日本の夕べ」レセプションをユネスコ本部で開催しました。

ユネスコは195カ国が加盟していますが、各国代表部大使や、ユネスコの教育・科学・文化を担当する事務局から、多数が出席して大盛況となりました。

|

|

|

|

会場の様子 |

会場の様子 |

|

|

出席者との記念撮影(左から3番目が佐藤大使) |

|

2017年4月9日: 教育2030ステアリング・コミッティ副議長吉田和浩氏(広島大学教授)

によるASPAC会合でのプレゼンテーション

2015年9月の国連総会で採択された持続可能な開発目標(SDGs)に関し、教育に関する目標(SDG4)の推進方策を具体的に定めた「教育2030」の実施方策、モニタリング等について専門家が議論する「教育2030ステアリング・コミッティ」が設けられ、定期的に会合が開かれています。

|

|

(左端が吉田教授) |

※ASPAC:アジア・太平洋諸国の44カ国の代表部で構成され、現在の議長はマレーシア、書記を日本が務めています。 |

2017年3月27日: 徳島県立城東高校のユネスコ事務局での研修

3月27日、徳島県立城東高校の生徒(高校1年・2年 計21名)がユネスコ本部を訪問しました。当日は、当代表部及びユネスコ職員から、代表部の役割や、ESD、世界遺産を巡る課題等について説明を受け、生徒からは、発展途上国の教育状況は改善されているのか、世界遺産登録に最も重要な要素は何かなど、積極的な質疑応答がなされました。

当該校は文部科学省よりスーパーグローバルハイスクールに指定されており、ユネスコという国際機関での課外学習を通じて、グローバルな社会課題について探求的な学習を行う良い機会となりました。 |

|

|

|

4月19日~5月5日,ユネスコ本部にて第201回ユネスコ執行委員会(※)が開催されました。今回の執行委員会では,4月24-25日の全体会合における各国スピーチに続き,ボコバ・ユネスコ事務局長のスピーチが行われました。佐藤地・日本政府代表部大使からは,我が国の具体的な貢献の例を紹介し,現在議論されている2カ年予算案(39C/5)で望む方向性について言及しつつ,加盟国間の友好と相互理解が促進されるよう,引き続き貢献していきたい旨のスピーチを行いました。(別添orリンク) また,今回の執行委員会では,ユネスコの次期事務局長候補(9名)に対するインタビューが2日にわたって行われるとともに(http://en.unesco.org/executive-board/dg-candidates-2017), 各分野の事業や次期2カ年予算など行財政事項について活発な議論が行われました。

次回(第202回)執行委員会は,10月4~18日に予定されています。また,2年に1回行われる総会は,本年10月30日~11月14日に予定されています。

|

| ※ 執行委員会:ユネスコの事業や予算を検討するため、年2回、195か国から選出された執行委員国(58か国)の代表が集まり、議論を行う。我が国は1951年のユネスコ加盟から、継続して委員国を務めてきている。 |

2017年3月27日: World Water Development Report 2017(世界水発展報告書2017)の公表

ユネスコが取り組む科学事業の中で、きれいな水の確保重要な課題の一つです。これに関して、ユネスコ本部で「世界水発展報告書(World Water Development Report)2017」の発表イベントが開催されました。 |

|

|

|

この報告書は、ユネスコが進めている「世界水アセスメント計画(WWAP)」が、国連内の水に関係した取組をしている31の機関及び38のパートナーと協働し、毎年とりまとめを行い、公表しているものです。報告書の中では、科学的な視点で現状や問題を分析し、政策的な提言を打ち出しています。

2017年版のテーマは、「廃水-未利用の資源(Wastewater – The Untapped Resource)」です。「きれいな水(clean water)」の確保は世界的な課題となっており、平成27年9月に国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」の中でも、17ある持続可能な開発目標(SDG)のうちの一つに水の問題が挙げられています(SDG6「すべての人々の水と衛生利用可能性と持続な管理を確保する」)。

今回の報告書の中では、日本の取組も事例紹介として2つ取り上げられています。ひとつは、平成27年の下水道法改正で、下水道管理者が発生汚泥等を処理する場合に減量化に努めるべきとの義務を加えるとともに、発生汚泥等を燃料又は肥料として再生利用するべき義務を規定したもので、この改正は昨年7月から施行されています。もうひとつは、国土交通省が実施している「下水道革新的技術実証事業(B-DASH)」による技術開発の取組です。

|

|

ユネスコ日本政府代表部にて |

ユネスコ本部にて |

|

|

昨年に引き続き、神戸大学国際文化学部の学生(15名)が坂井一成教授とともにユネスコを訪問し、ユネスコ事務局の協力を得て、文化多様性条約を題材にした演習を行いました。演習では、文化多様性条約についての概要説明を受けた後、与えられた課題について、ユネスコ職員を交えてグループで議論を行い、その検討結果をそれぞれのグループから発表しました。事前の準備に加え、実際に実務を担当している職員と一緒に議論を行うことにより、学生たちとって非常に有意義な演習となりました。また、海外でのキャリアに関心を有する学生にとって、国際機関で働く職員との交流のよい機会ともなりました。

|

|

|

|

ユネスコ日本政府代表部にて |

ユネスコ本部にて |

|

|

ユネスコ事務局での演習の様子 |

|

|

|

ユネスコ事務局での演習の様子 |

|

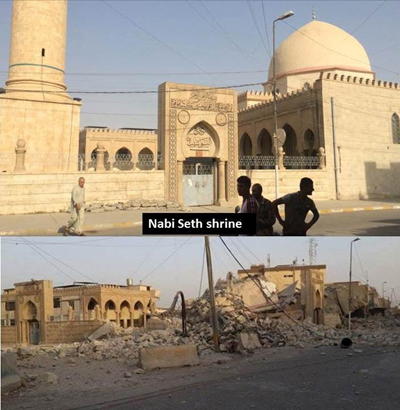

イラクにおける文化財保護のための国際調整会議(2017年2月23~24日)

2014年6月以降、イラクにおいては、モースル市をはじめとする多くの都市においてISILの武装勢力による支配が続き、貴重な文化財が破壊されました。武装勢力から解放された地域では、ようやく立ち入りが可能になってきましたので、世界遺産、博物館、古文書などの現状を分析し、今後の保護プランについて話し合う国際会議が、パリのユネスコ本部で開催されました。この会議は、日本政府の資金援助の下に開催されたものです。

会議の中で、イラクの文化・考古学・観光副大臣は、「ニネベ市の70%、ニムルド市の80%の文化遺産が破壊されました。また、モースル市付近の遺跡では、トンネルが掘られ、そこから文化財が盗まれ、ブラックマーケットやインターネットで売買されています。これがテロの資金源になっています。」と訴えました。

また、冒頭、イラクの関係大臣のほか、ボコバ事務局長や、佐藤地・ユネスコ日本政府代表部大使などがスピーチを行いました。佐藤大使は「イラクの遺産は人類共通の貴重な財産として、国際的に手を携えて次の世代に伝えていく必要がある。」と訴え、日本が支援している、盗難防止のための措置、地雷撤去といった保護事業を紹介しました。

会議には、世界各国から約80名の考古学者らが集まり、日本からは国士舘大学イラク古代文化研究所・松本健教授が出席しました。松本教授は、「破壊前のデータを提供してもらえれば、日本の技術力で遺跡を3Dで復元でき、これを元にイラク人自身が修復することが可能となる。」と提案しました。 このほか、命がけでジープに古文書と地元住民を乗せて避難させたことで「文化財ヒーロー」と呼ばれているナジーブ修道士も出席しました。彼は「イラクの豊かな文化財への日本の支援に感謝します。歴史のなぞを解く古文書がほこりにならないためには、修復が必要で、これには国際的な支援が必要です。」と訴えました。

会議に関するプレスリリース:http://en.unesco.org/news/unesco-calls-international-community-help-revive-iraq-s-cultural-heritage-wake-massive

|

|

|

|

オープニング |

作業部会 |

作業部会 |

|

|

Ministry of Culture of Iraq/State Board of Antiquities and Heritage |

|

|

| Ministry of Culture of Iraq/State Board of Antiquities and Heritage | Ministry of Culture of Iraq/State Board of Antiquities and Heritage |

2017年2月15日: ユネスコ・創造都市ネットワーク(クリエイティブ・シティズ・ネットワーク)の募集が始まりました!

これは、ユネスコのプログラムで、文化の面で優れ、国際的に活躍しているとユネスコに認められた都市が連携し、文化を通じて、産業や都市の持続的な発展を目指すものです。

現在、世界で116都市が加盟し、このうち日本からは7都市が認められています。2015年には、金沢市で年次総会が開催されて、世界の加盟都市が集まり、日本の存在感を示しました。

詳しくは、ユネスコのウェブサイトをご覧ください。 http://en.unesco.org/creative-cities/content/call-applications

|

|

|

|

2016年オステルスンド総会の模様 (ユネスコ提供:Chao Wang撮影) |

2015年金沢での総会 (ユネスコ/金沢市提供) |

【ご参考】ユネスコ創造都市ネットワーク

ユネスコのプロジェクトの一つで、都市どうしが国際的に連携し、文化によって地域の産業活性化や持続的な発展を目指すもの。2004年に創設。

3.参加都市数

その際、ユネスコ日本国内委員会(文部科学省が事務局)からの推薦書が必要。

最近の開催都市は、2008年サンタフェ(米国)、 2010年深圳(中国)、 |

|

佐藤大使は、2017年1月15日から18日にかけ、セネガル共和国の首都ダカールに出張し、セネガル政府関係者等との意見交換、日本の支援によるプロジェクトが進行中の世界遺産サイト「ゴレ島」の視察、ユネスコ・スクール(ASPネット)に加盟している中学校の訪問などを行いました。

|

|

|

|

国民教育大臣と |

|

|

|

Slave Houseで説明を受ける佐藤大使 |

副市長の案内でゴレ島を視察 |

|

|

名誉島民証を受け取る佐藤大使 |

国立マリアマ・バ女学院 |

|

|

波により浸食されているゴレ島の海岸 |

サント・マリア中学校で生徒からの説明を受ける佐藤大使 |

|

|

サント・マリア中学校で生徒からの説明を受ける佐藤大使 |

マーチン・ルーサー・キング女子中学校で生徒からの記念品を受け取る佐藤大使 |